スマホを見るときの姿勢が腰痛を招く?正しい使い方と予防ストレッチ

こんにちは!腰太郎です。10代の頃から腰痛に悩まされ、様々な対策を試してきた経験から、同じように悩む皆さんのお役に立てる情報をお届けしています。

朝の通勤電車でスマホをのぞき込むといつの間にか腰がズキッ。そんな経験はありませんか? 毎日何気なく続けているスマホの使い方が、あなたの腰痛の原因になっているかもしれません。実は30代を過ぎると、悪い姿勢の影響はより深刻になり、慢性的な腰痛へと発展するリスクが高まります。本記事では、スマホ使用時の姿勢が腰痛を引き起こすメカニズムを科学的に解説し、今日から実践できる正しいスマホの使い方と効果的な予防ストレッチをご紹介します。ほんの少しの意識と習慣の変化で、腰痛から解放された快適な毎日を手に入れましょう。

スマホ姿勢が腰痛を招くメカニズム

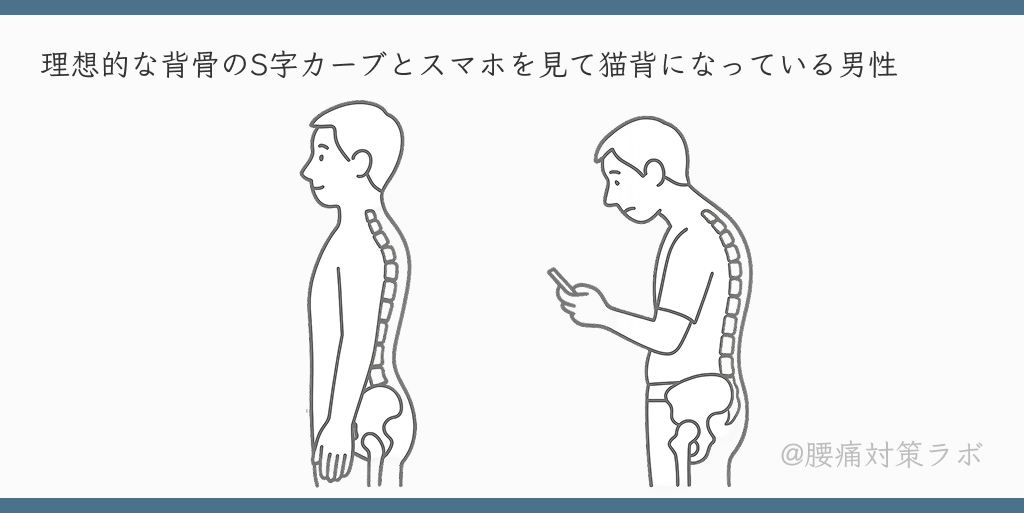

スマホを長時間見続けると、私たちはどうしても「前のめり姿勢」になってしまいます。首を前に突き出し、背中を丸め、視線を下に落とす。この姿勢が体に与える影響は、想像以上に大きいのです。

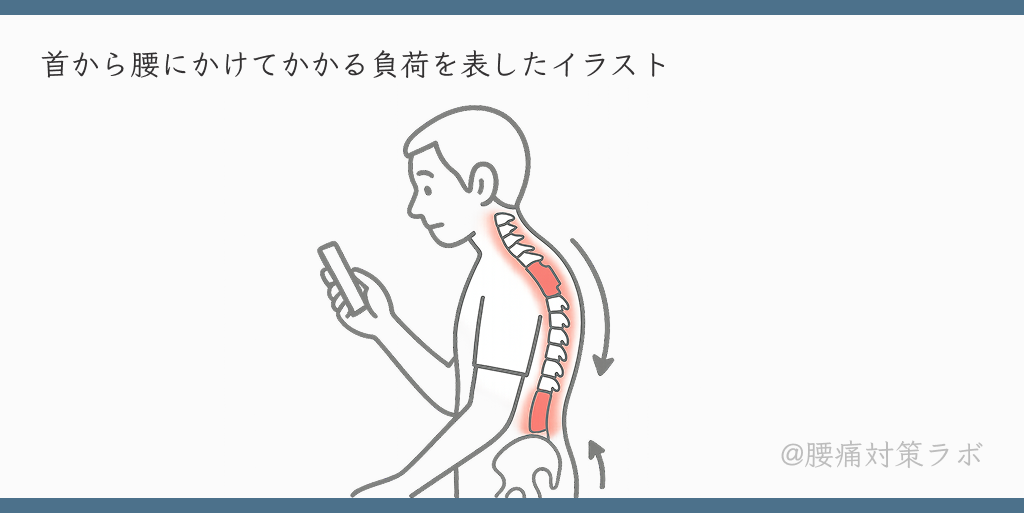

まず、頭の位置が前方に移動することで、首にかかる負担が劇的に増加します。通常、頭の重さは約4〜6kg。しかし前傾姿勢になると、その重さは首の角度によって最大で3〜5倍にもなるのです。これは、首に10〜20kgの重りをぶら下げているような状態です。

「でも、それが腰とどう関係あるの?」と思われるかもしれません。実は、身体はつながっています。首の負担は肩こりとなり、それが背中の筋肉の緊張を引き起こし、最終的には骨盤の位置にまで影響を及ぼすのです。

スマホ姿勢が長時間続くと、次のような変化が体内で進行します。

- 首の前傾による筋肉への過負荷

首の後ろにある僧帽筋や板状筋が常に緊張状態になります。これがいわゆる「ストレートネック」と呼ばれる状態を引き起こします。 - 胸椎の過度な屈曲

背中が丸まることで、本来あるべき背骨のS字カーブが失われ、胸椎部分が過度に曲がります。 - 骨盤の後傾

背中が丸まると、骨盤が後ろに傾く「骨盤後傾」が起こります。この状態では腰椎の自然なカーブが失われ、腰椎椎間板に不自然な圧力がかかります。 - 体幹筋の弱体化

悪い姿勢を長時間保つことで、腹筋や背筋などの体幹筋が適切に使われず、次第に弱くなります。本来腰を支えるべきこれらの筋肉が弱まると、腰への負担はさらに増加します。

この一連の反応は「上行性連鎖反応」と呼ばれ、一箇所の不調が全身に波及していくのです。30代以降は筋肉の回復力や柔軟性が徐々に低下するため、この連鎖反応の影響がより顕著に現れます。

特に注意したいのは、スマホ姿勢による腰痛は急に発症するわけではなく、日々の小さな負担が積み重なって発症する点です。 気づいたときには慢性化していることも少なくありません。

正しいスマホの持ち方と視線角度

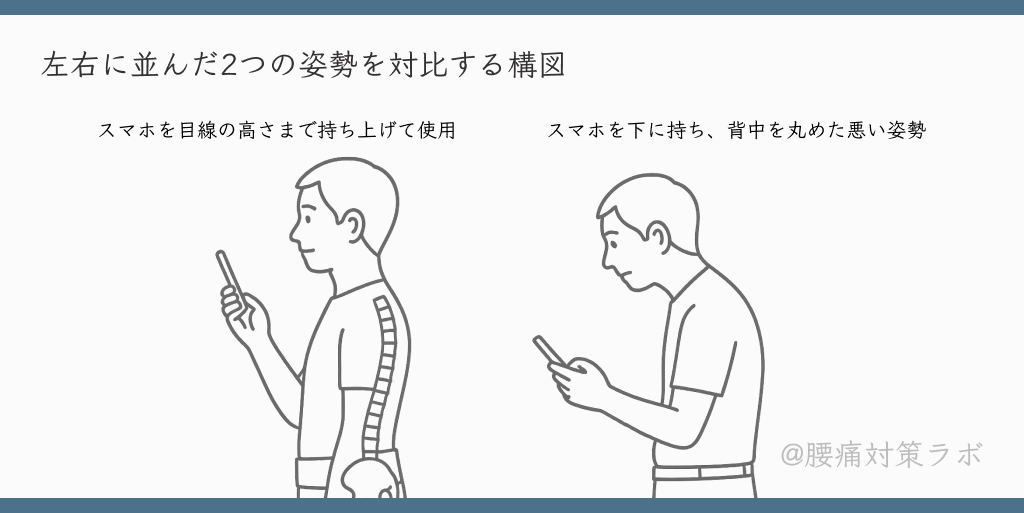

腰痛を予防するためには、スマホを使うときの姿勢を根本から見直す必要があります。正しいスマホの持ち方と視線角度を身につけることで、首から腰までの連鎖的な負担を大幅に軽減できます。

理想的なスマホの持ち位置

スマホを見るときの理想的な持ち方は、画面が目線より少し下にくる位置です。具体的には、目線から約15〜20度下方に画面が来るようにします。これは本を読むときの自然な視線角度に近く、首への負担が最小限に抑えられます。

私の患者さんでも、「電車でスマホを見ていると必ず腰が痛くなる」と悩んでいた40代の会社員の方がいました。この方に視線角度の調整をアドバイスしたところ、わずか2週間で症状が大幅に改善したのです。

スマホを持つ際の具体的なポイントをご紹介します。

- 肘を体側につける

スマホを持つ腕の肘を体側に軽くつけると、腕の重さを体幹で支えることができ、肩や首への負担が減ります。 - スマホを目線に近づける

スマホを顔に近づけることで、首を前に突き出さなくても画面が見やすくなります。ただし、目の疲れを防ぐため、約30cm程度の距離は保ちましょう。 - 骨盤の後傾

背中が丸まると、骨盤が後ろに傾く「骨盤後傾」が起こります。この状態では腰椎の自然なカーブが失われ、腰椎椎間板に不自然な圧力がかかります。 - 定期的に視線を水平に戻す

5分に1回程度、遠くを見て視線を水平に戻す習慣をつけましょう。これにより首の筋肉の緊張がリセットされます。

背骨のS字カーブを維持する座り方

スマホを見るときの姿勢は、座り方から整える必要があります。理想的な座り方のポイントは以下の通りです。

- 椅子に深く腰掛ける

骨盤を立てるように意識し、お尻を椅子の奥までしっかり入れます。これにより自然と骨盤が適切な位置に保たれます。 - 背もたれを活用する

背中全体が背もたれに触れるように座ります。必要に応じてクッションやタオルを腰の後ろに入れると、腰椎の自然なカーブをサポートできます。 - 肩の力を抜いてリラックス

肩をすくめず、自然と下げた状態を維持します。首から肩にかけての筋緊張を防ぎます。 - 両足を床につける

足を組まずに両足を床につけることで、体重が均等に分散され、骨盤の位置が安定します。

これらのポイントを意識して座ることで、スマホを見るときでも背骨の自然なS字カーブを維持できます。S字カーブが保たれていれば、体の各部位にかかる負担が適切に分散され、特定の箇所に過度な負荷がかかりにくくなります。

「姿勢を正しく保つのは疲れる」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。確かに最初は慣れない感覚があるかもしれませんが、次第に体が適応し、むしろ正しい姿勢の方が楽に感じるようになります。私が指導した多くの方々も、最初は違和感を訴えていましたが、2週間ほど続けることで「この方が楽」と実感されています。

腰痛予防ストレッチ3選

スマホ姿勢による腰痛を予防・改善するためには、適切なストレッチが効果的です。以下に紹介するストレッチは、いずれも簡単で、オフィスや自宅で椅子に座ったまま行えるものばかり。1日に数回、各ストレッチを5〜10回ずつ行うことで、腰痛予防に大きな効果が期待できます。

1. 骨盤前傾後傾エクササイズ

骨盤の動きを改善し、腰椎の自然なカーブを取り戻すのに効果的なエクササイズです。スマホ使用による骨盤後傾の癖を矯正します。

やり方

椅子に浅めに腰掛け、背筋を伸ばした状態で始めます。まず、お腹を前に突き出すように骨盤を前に傾けます。このとき、腰が反り、背中が少し反った状態になります。次に、お腹をへこませるように骨盤を後ろに傾けます。このとき、背中が丸まった状態になります。この前傾と後傾の動きをゆっくりと繰り返します。呼吸を止めずに、前傾するときに息を吸い、後傾するときに息を吐くと、より効果的です。

「このエクササイズを始めてから、長時間のデスクワーク後の腰の重さが軽減した」という声をよく聞きます。骨盤の動きが滑らかになることで、腰椎への負担が分散され、血行も促進されるのです。

2. 胸椎モビライゼーション

スマホ使用で固まりがちな胸椎(背中の中部)の柔軟性を高めるストレッチです。胸椎が柔軟になることで、姿勢全体が改善され、腰への負担が減ります。

やり方

椅子に深く腰掛け、両手を頭の後ろで組みます。息を吸いながら、胸を開くように肘を後ろに引きます。このとき、顎を少し引いて、首が反りすぎないように注意してください。息を吐きながら、ゆっくりと元の姿勢に戻ります。動きはゆっくりと行い、無理に反らないことが重要です。

このストレッチは、デスクワークの合間に行うと特に効果的です。胸を開く動きは、スマホ姿勢とは真逆の動きになるため、凝り固まった筋肉をほぐす効果があります。

3. 腰回しストレッチ

腰周りの筋肉をほぐし、血行を促進するストレッチです。腰椎の可動域を広げ、柔軟性を高める効果があります。

やり方

椅子に座り、両手を腰に当てます。背筋を伸ばした状態で、腰を中心にゆっくりと円を描くように回します。5回時計回りに回したら、次は5回反時計回りに回します。動きは小さく始め、徐々に大きくしていきますが、痛みを感じる場合は無理をせず、心地よい範囲で行いましょう。

このストレッチは、朝起きたときや長時間同じ姿勢でいた後に行うと効果的です。腰の血行が促進され、凝り固まった筋肉がほぐれるのを実感できるでしょう。

これらのストレッチは、痛みがある状態では行わないでください。また、初めて行う場合は小さな動きから始め、体の反応を見ながら徐々に動きを大きくしていくことをおすすめします。

「毎日の短時間のストレッチで、長年悩んでいた腰痛が改善した」という声も多く聞きます。継続することが最も重要なので、無理なく続けられる範囲で実践してみてください。

日常で姿勢をキープするコツ

スマホを使う時だけでなく、日常生活全体で姿勢を意識することが腰痛予防の鍵となります。以下に、日常的に姿勢をキープするためのコツをご紹介します。

スマホスタンドの活用術

スマホを見るときの姿勢を改善するには、スマホスタンドが非常に役立ちます。デスクに置いて使うタイプのものから、胸元に装着するタイプのものまで、様々な種類があります。

特にデスクワークが多い方には、高さ調節が可能なスタンドがおすすめです。画面が目線から15〜20度下になるように調節することで、首への負担を大幅に軽減できます。私のクライアントの中には、このシンプルな対策だけで頑固な肩こりが改善した方もいらっしゃいます。

寝る前にベッドでスマホを見る習慣がある方は、ネックピローと組み合わせて使えるスタンドも効果的です。横向きに寝た状態でも、首を無理に曲げずにスマホを見ることができます。

タイマーを活用した姿勢リセット

同じ姿勢を長時間続けることは、どんなに正しい姿勢であっても体に負担をかけます。そこで効果的なのが、定期的な「姿勢リセット」です。

スマホのタイマー機能やポモドーロテクニック用のアプリを使って、20〜30分ごとにアラームを設定しましょう。アラームが鳴ったら、次のような簡単な動きを行います。

- 深呼吸しながら肩を上げ下げする

- 首を左右にゆっくり傾ける

- 腕を伸ばして背伸びをする

- 先ほど紹介した骨盤前傾後傾を5回程度行う

これらの動きは1分もかからずに完了し、長時間のスマホ使用による筋肉の緊張をリセットする効果があります。この「小休憩」を習慣化することで、腰痛予防につながります。

「最初は面倒だと思っていましたが、今では体が自然とタイミングを覚え、自動的に姿勢を正す習慣がついた」という声も聞きます。体は適応能力が高いので、繰り返し行うことで新しい習慣が定着します。

姿勢サポートグッズの選び方

姿勢をサポートするグッズも、上手に活用することで腰痛予防に役立ちます。代表的なグッズとその特徴を比較してみましょう。

| 名称 | 特徴 | 価格目安 | メリット |

|---|---|---|---|

| ランバーサポート | 腰椎の自然なカーブをサポート | 2,000円〜5,000円 | 椅子に取り付けるだけで使用可能、持ち運びも便利 |

| バランスクッション | 骨盤の位置を安定させる | 3,000円〜8,000円 | 座るだけで自然と姿勢が改善、体幹トレーニング効果も |

| 姿勢矯正ベルト | 肩を後ろに引き、胸を開く | 2,500円〜6,000円 | 日常生活での着用が可能、姿勢の癖づけに効果的 |

| スマホネックホルダー | 首に負担をかけずスマホを見られる | 1,500円〜4,000円 | 寝ながらの使用も可能、両手が自由に使える |

これらのグッズは、あくまでサポート役であることを忘れないでください。最終的には自分の筋力で正しい姿勢を維持できるようになることが理想です。グッズに頼りすぎると、本来使うべき筋肉が弱まってしまう可能性もあります。

「はじめは姿勢矯正ベルトを常に使っていましたが、徐々に使用時間を減らし、今では意識するだけで姿勢を保てるようになりました」という経験談も多く聞きます。グッズは「教師」のような存在と考え、正しい姿勢の感覚を学ぶツールとして活用するのがおすすめです。

デスク環境の最適化

腰痛予防には、スマホを使う環境自体を見直すことも重要です。特にデスクワークが多い方は、以下のポイントを意識してみてください。

- 椅子の高さ調整

足が床にしっかりつく高さに調整します。膝が90度になるのが理想です。 - デスクの高さ

肘をデスクに置いたとき、肩がリラックスした状態で肘が90度になる高さが最適です。 - モニターの位置

PCモニターは目線と同じか、やや下になるよう設置します。スマホを見るときも同様の高さを意識しましょう。 - 照明

画面が見やすい明るさを確保します。暗すぎると無意識に前のめりになりがちです。

「在宅ワークが増えてから腰痛が悪化した」という方も多いですが、それはしばしば環境設定の問題です。自宅の作業環境も職場と同様に整えることで、腰痛リスクを大きく減らせます。

まとめ:スマホ姿勢から腰を守るための3つのアクション

スマホの使用と腰痛の関係について詳しく見てきました。最後に、今日から実践できる3つのアクションをまとめておきましょう。

- 正しいスマホの持ち方を習慣化する

スマホを目線に近づけ、首を前に出さない姿勢を意識しましょう。スマホスタンドの活用も効果的です。 - 定期的なストレッチを日課にする

紹介した3つのストレッチを、特に長時間のスマホ使用前後に行うことで、腰痛予防効果が高まります。 - 20〜30分ごとに姿勢をリセットする

タイマーを活用し、定期的に姿勢を変えることで、同じ姿勢による負担を軽減できます。

腰痛は、発症してからの改善よりも、予防の方がはるかに効果的です。特に30代以降は、若い頃のような回復力が徐々に低下するため、日々の小さな習慣が大きな差を生みます。

今回ご紹介した方法は、すべて科学的根拠に基づいたものです。どれも特別な道具や時間を必要としないため、今日から気軽に始められます。ぜひ継続して実践し、腰痛のない快適な毎日を手に入れてください。